Das in der deutschen Übersetzung „Deal für eine saubere Industrie“ genannte Vorhaben stellt einen gemeinsamen Fahrplan für Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung dar. Die Europäische Union möchte damit als starker Wachstumsmotor für die heimische Industrie wirken, diese zukunftsfit und CO2-frei machen und dabei gleichzeitig Sicherheit und Berechenbarkeit für Investor*innen bereitstellen. Drei großen Herausforderungen wird dabei der Kampf angesagt: der Klimakrise und ihren Folgen, der Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt und der wirtschaftlichen Resilienz.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden vier zentrale Säulen erarbeitet:

- Vorhersehbare und einfache Regelungen, welche Planungssicherheit und hochwertige Arbeitsplätze sichern sowie Zugriff auf günstigen erneuerbaren Strom gewährleisten sollen. Drei Initiativen sollen dafür umgesetzt werden: Das Netto-Null-Industrie-Gesetz legt neue Ziele für eine klimaneutrale Wirtschaft und einen schnell umsetzbaren Rechtsrahmen fest, das Gesetz über kritische Rohstoffe stellt den Zugang zu Rohstoffen wie seltenen Erden sicher und eine Reform des Strommarktes soll die Weitergabe der niedrigen Kosten erneuerbarer Energie an Industrie und Haushalte garantieren.

- Schnellerer Zugang zu Finanzmitteln: Das bedeutet, dass Unternehmen und Mitgliedstaaten schneller und einfacher an Gelder für grüne Industrieprojekte kommen sollen. Dafür stellt die EU kurzfristig 100 Mrd. EUR bereit, stärkt bestehende Programme wie den Innovationsfonds und InvestEU, passt die Regeln für staatliche Beihilfen an, damit diese schneller genehmigt werden, und führt neue Instrumente wie eine Industrie-Dekarbonisierungsbank ein. Ziel ist, Investitionen in erneuerbare Energien, saubere Technologien und die Dekarbonisierung der Industrie zügig anzuschieben, ohne durch lange Genehmigungsverfahren oder Finanzierungshürden gebremst zu werden.

- Ausbau der Kompetenzen und Fachkräfte, welche aufgrund des Booms neuer Technologien benötigt werden. Dazu will die EU unter anderem Akademien für eine CO2-neutrale Industrie fördern, Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme ausbauen und den Einsatz internationaler Fachkräfte erleichtern. Über Erasmus+ stehen 90 Mio. EUR für branchenspezifische Qualifizierungen in strategischen Industriezweigen bereit.

- Handel und globale Zusammenarbeit: Damit will die EU ihre internationale Rolle nutzen, um den grünen Wandel voranzutreiben. Geplant ist, bestehende und neue Freihandelsabkommen für den Ausbau klimafreundlicher Technologien und den Zugang zu wichtigen Rohstoffen zu nutzen. Gleichzeitig soll der Binnenmarkt vor unfairem Wettbewerb geschützt werden – etwa vor Dumpingpreisen oder staatlich verzerrten Subventionen aus Drittstaaten. Außerdem setzt die EU auf Partnerschaften, zum Beispiel für den Bezug kritischer Rohstoffe, und auf Kooperationen im Bereich Forschung, Innovation und erneuerbare Energien. Neue Instrumente wie handelspolitische Schutzmaßnahmen oder Exportkreditstrategien sollen Unternehmen unterstützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen sichern.

Hebel für den Erfolg

Es gibt eine Reihe von wirtschaftlichen Treibern, die für den Erfolg des Green Industrial Deals als essenziell gelten – von mehr Kosteneffizienz über steigende Netzstabilität bis hin zu mehr Unabhängigkeit von ausländischen Gütern.

Niedrige Energiekosten dank dem Affordable Energy Action Plan

Die Senkung der Energiekosten ist nicht nur für die Haushalte wichtig, sondern eine Notwendigkeit, um den Green Industrial Deal umsetzen zu können und die europäische Industriebranche zu transformieren. Dieser schwierigen Aufgabe soll sich nun der „Affordable Energy Action Plan“ annehmen und Kosten für Bürger*innen und Unternehmen senken. So sollen Netzgebühren, Steuern und Abgaben gezielt reduziert und der Wettbewerb auf den Energiemärkten gestärkt werden, damit Verbraucher*innen leichter zu günstigeren Anbietern wechseln können. Flexible Anreize für einen effizienteren Stromverbrauch und Investitionen ins Netz sollen die Kosten gleichmäßiger verteilen.

Netzentgelte sollen die Mitgliedstaaten teilweise mit öffentlichen Mitteln senken und die Strombesteuerung auf ein Minimum setzen. Gleichzeitig will die EU den Ausbau erneuerbarer Energien, moderner Netze und Speicherkapazitäten deutlich beschleunigen – unter anderem durch vereinfachte Genehmigungsverfahren und gezielte Investitionen in zentrale Infrastrukturprojekte.

Kreislaufwirtschaft & Globale Märkte

Die EU verfolgt das Ziel, den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und dabei unabhängiger von unsicheren Lieferanten zu werden. Geplant sind unter anderem ein Mechanismus zur Bündelung der Rohstoffnachfrage europäischer Unternehmen sowie ein EU-Zentrum für gemeinsame Rohstoffbeschaffung, um bessere Preise zu erzielen. Ergänzend soll 2026 ein Gesetz zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet werden, das eine effizientere Nutzung knapper Materialien fördern, Abhängigkeiten verringern und Arbeitsplätze schaffen soll. Bis 2030 sollen so 24% der eingesetzten Materialien kreislauffähig sein.

Energie – Systemstabilität

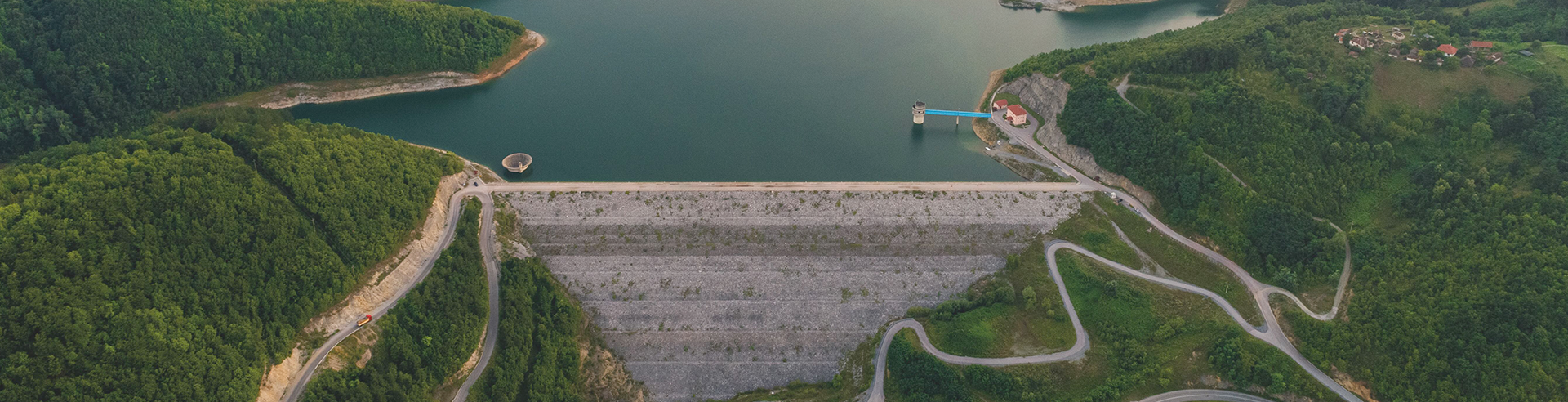

Für den Erfolg des Clean Industrial Deal reicht es nicht aus, Energie nur günstiger zu machen – sie muss auch jederzeit und verlässlich verfügbar sein. Systemstabilität ist dabei mehr als eine technische Notwendigkeit: Sie ist die Grundlage für industrielle Planungssicherheit, für Investitionen und für die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Gerade mit dem steigenden Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien braucht es Technologien, die Versorgungssicherheit und Netzstabilität gewährleisten.

Die Kleinwasserkraft nimmt hier seit langem eine strategische Schlüsselrolle ein: Sie liefert kontinuierlich erneuerbaren Strom, reagiert flexibel auf Schwankungen und schützt so vor Versorgungsengpässen oder Blackouts. Als regional verankerte, bewährte Energiequelle kann sie – politisch unterstützt und gezielt ausgebaut – künftig noch stärker zur Resilienz des europäischen Energiesystems beitragen und damit die Umsetzung der industrie- und klimapolitischen Ziele absichern.

Leitlinien und Empfehlungen der EU

Im Rahmen des Clean Industrial Deal hat die Europäische Kommission am 2. Juli 2025 vier neue Mitteilungen veröffentlicht. Anders als Gesetze oder Verordnungen enthalten diese „nicht-legislativen Mitteilungen“ keine verbindlichen Rechtsvorschriften, sondern dienen als Leitlinien und Empfehlungen für Mitgliedstaaten, Unternehmen und Investor*innen.

- Innovative Technologien und neue Formen der Nutzung erneuerbarer Energien: Förderung von Technologien wie Meeresenergie, schwimmenden Offshore-Windparks, Agri-PV und gebäude- bzw. fahrzeugintegrierter Photovoltaik. Ziel ist es, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, klare regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen und Forschung sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen gezielt zu unterstützen.

- Zukunftsfähige Netzentgelte: Einführung neuer Tarifmodelle, die Flexibilität im Stromverbrauch belohnen, Netzinfrastruktur effizient nutzen und Investitionen in den Netzausbau kosteneffizient gestalten. Dadurch sollen Netzkosten fair verteilt und gleichzeitig Elektrifizierung und Dekarbonisierung vorangetrieben werden.

- Vorranggebiete für Netze und Speicherinfrastruktur: Ausweisung spezieller Zonen, in denen Netz- und Speicherprojekte vereinfacht genehmigt werden können. Diese Maßnahme verkürzt Planungs- und Bauzeiten, erhöht die Investitionssicherheit und verbessert die Marktintegration sowie Versorgungssicherheit.

- Steuerliche Anreize für saubere Investitionen: Vorschläge wie Sofortabschreibungen, rückzahlbare Steuergutschriften oder die Förderung strategischer Clean-Tech-Komponenten sollen insbesondere energieintensive Industrien und Clean-Tech- Unternehmen unterstützen und ergänzen bestehende Förderinstrumente.

Fazit

Der Clean Industrial Deal setzt einen ehrgeizigen, aber notwendigen Rahmen für Europas Weg in eine wettbewerbsfähige, klimaneutrale Zukunft. Er verknüpft Industriepolitik, Energieversorgung, Innovation und internationale Partnerschaften zu einer Gesamtstrategie, die wirtschaftliche Resilienz und ökologische Verantwortung vereint. Entscheidend wird sein, dass die Maßnahmen schnell und konsequenz umgesetzt werden, um eine günstige und stabile Energieversorgung, sichere Rohstoffströme und qualifizierte Fachkräfte rasch aquirieren zu können.

Neben der laufenden Umsetzung sind für die zweite Jahreshälfte 2025 weitere Maßnahmenpakete, branchenspezifische Aktionspläne (u.a. für die Automobil-, Stahl- und Chemieindustrie) sowie zusätzliche Leitfäden und Empfehlungen geplant. Mitgliedstaaten werden durch das neue Beihilferahmenwerk (CISAF), steuerliche Anreize und gezielte Investitionsinstrumente unterstützt. Parallel laufen Reformen im öffentlichen Beschaffungswesen und Vorbereitungen für den Circular Economy Act 2026. Gelingt die Umsetzung koordiniert und ambitioniert, kann Europa seine Klimaziele erreichen und zugleich als globaler Vorreiter für nachhaltige Industrieproduktion auftreten.